摄影美学漫谈(四)

2022-06-02

我们再来聊些摄影创作中的基本问题。在我看来,纪实摄影自始至终应当以“真”为前提,在“真”的基础上去追求美是允许的,但绝不能为了营造“美”而背离了“真”,因为这种本末倒置的做法会使得纪实摄影从根本上失去意义。

“真”有两个维度,一个是主观真诚,一个是客观真理。这二者互为前提,也互为结果。如果没有主观的真诚,那我们也绝不会产生探求客观真理的意志,而如果不去探求客观真理,就等于是在自己的精神世界里自我感动而已,放弃了匡正真诚的实践逻辑。

完美的画面缺少了客观存在的依据,毕竟这个世界并非时刻完美无瑕。同时,完美的画面缺少主观真诚的涌入,因为那种绝妙的元素不过是摄影师自己构造出来供其自嗨的阵地。所以,真正好的作品,绝不是画面中各要素的完美呈现,而是需要摄影师秉持主观真诚的态度去拍摄客观世界。

这让我想到了押沙龙在《读水浒·人性的十三种刻度》中提到过一个问题,军师吴用论手段心计,他要远超于宋江,论资历经验,他曾策划了劫持生辰纲。也就是说他的政治谋略、统筹能力都在宋江之上,却为何没能坐上梁山泊的第一把交椅?

这背后其实就是性格和意志的重要性,是“真”的重要性。宋江笼络人心是一种本能,凶相毕露也是一种本能。而像吴用这样的读书人都有一种无法改变的习惯,那就是在一件事的前后,过于注重理性分析。笼络人心时要思考,害人时也要思考。虽说遇事多想一想是值得提倡的,但是严谨的逻辑,周密的思虑势必会削弱人意志上的力量。

宋江初见李逵之时,他们便在浔阳江畔便把酒言欢。那顿饭让宋江在李逵心中的人格感召力大幅提升,宋江只花费了数十两银子便让自己的身边拥有了一个死心塌地,冲锋陷阵的粗汉。

相反,吴用在策划生辰纲前曾和阮氏三雄吃过一顿饭。但是这顿饭吃得却是极其费劲。吴用每句话都仔细推敲,丝丝入扣,正面说,反面说,试探着说……直到最后,阮小二实在忍不住了,直接问道:“你是不是让我们跟着晁盖抢劫去?”这件事虽是谈成了,但是你叫阮氏三雄死心塌地陪着军师上刀山下火海是不大可能的。

所以,吴用心思太过细腻,这就缺少了人格上的感召力,更是会泯灭自己意志上的力量。这样的人只能做个军师去出谋划策,而难以真正赢得人心去统帅三军。在政治场上,意志与性格的较量要远胜于理性思虑,吴用再聪明也只能将头把交椅让与宋江。

举这个例子是为说明意志的力量。我们在摄影创作的过程中,很多时候太渴望完美呈现,就像吴用一样,说话办事前前后后都必须仔细推敲才行。有一些摄影师在拍摄的过程中,想方设法要展现最完美的瞬间。他们将画面营造的是精美绝伦,就像那恰到好处的姿态,曼妙梦幻的光线,和谐舒适的色彩……拍摄之时,他的头脑被这些法则和条框一一占据,甚至于掩盖过了自己当初被眼前画面触动到时想要按下快门的强烈动机。最终,这样的作品看似美妙,却难以真正打动人。

追求“美”在摄影艺术当中从来都是正当的,在任何艺术形式当中的重要性更是毋庸置疑。但是,“完美”绝非这项艺术的归宿,甚至可以认为,极力追求完美是在弄巧成拙,是在一步步地摧毁这项艺术。

为什么这么讲呢?首先,我们需要认清楚一个真相,我们借助照相机是在从现实世界中截取瞬间与空间,而现实肯定是不完美的。这样一来,摄影师所展现出来的浪漫并非是摄影应有的美。因为那些被称之为完美的作品意味着这件作品本身的所有形式都臣服于某个确切的标准,也意味着作者对美已经有了最终结论性表述。

倘若我们对于“美”已经拥有了确切标准,那么紧随其后的就是我们的审美疲劳。我们都能感受到,所有看似完美的事物总是不会长久,因为画面中缺少矛盾点,所以它不会斗争进而难以再发展下去。那些曼妙的光线,绝佳的构图……种种的完美都不过是迎合了人们初级的感官需求,而当感官需要近乎饱和的时候,这些作品的泛滥只会在人们的审美疲劳中遭受厌恶并逐渐退出大家的视野。

就像我在之前所说的,现在的网红摄影师常常喜欢将“美”范式化,他们的取景框里,所有画面都是严格按照三分法或者对称法去构图,后期的调色就是通过青橙或黑白这样的对比色来吸引我们的眼球。确实,这些画面打眼一看着实精妙绝伦,但是这种将程序化的摄影正在使这项艺术同质化严重。

这背后的原因,就是因为缺少“真”,缺少了一种基于意志的感动。

完美的画面违背了客观的真,摄影师极力追求那曼妙的光影,恰到好处的神情,强烈的镜头冲击。可是,自然界的光线并不是每时每刻都恰到好处,曼妙的光影可能是远离了真实的自然,而是我们人为的后期选择。再者,现实中的事物究竟有无一种强烈的视觉冲击感?还是说我们画面中的冲击感只是因为我们预设给了它冲击的外衣呢?还有就是我们为了一个完美的神情以至于我们背离了记录现实的初衷,选择了摆拍等方式来伪造氛围,从而带给人歇斯底里的感动甚至是某种煽动。

因此,这些动机与行为不仅违背客观世界的真实,也不再是主观真诚的体现,只不过是摄影师在自己的精神世界里自嗨罢了。失去了真实,摄影的艺术性非但无从谈起,而且这一行为本身也会变得荒悖。这就导致我们透过图像看到的世界不再可靠,画面营造的完美远离了我们的现实本质,图像所传达的深刻性也不再有参考价值,这是我们当下摄影应该反思的问题。(当然,就纪实摄影而言,它的真实性,并不让我们纯然对现实生活和生物活动的机械记录,而是它所勾画的艺术真实,具有特定的表征,关于这个问题我以后再谈,在此不展开论述。)

完美的画面正是因为它过于完美,以至于缺少了神秘、揣测、臆想……这些值得我们去反复玩味和思索的空间。因为很多作品正是因为有了缺憾,才能让人去真正体味到作品的意蕴。许多年来,无数的雕刻家都曾想给维纳斯复原双臂,但无论如何都有画蛇添足之感,正是维纳斯“断臂”给这座雕塑笼罩上一层神秘的色彩,也更是增添了她的美。

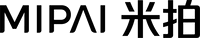

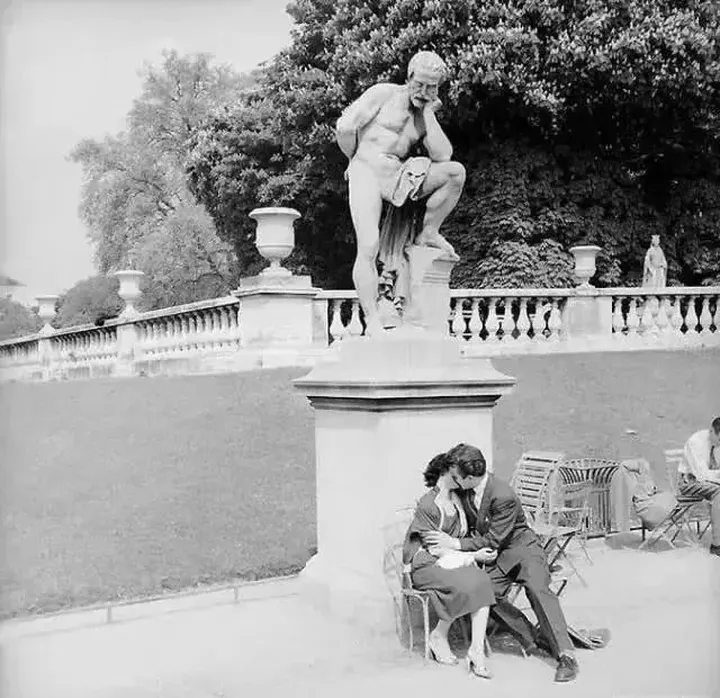

所以,在拍摄瞬间,那些看似不够完美的地方,却极有可能是在显露着客观世界的某种“真”。而且这种真实可以将那些仅仅停留在我们感官上的满足转化为更深入的理性思考,那些画面里的种种破绽与神秘让我们看到了隐匿着的某种冲突,这是基于现实却又高于现实的冲突。看似不和谐的色彩与构图,更能逼迫我们的双眼多注视上几眼,更能逼迫我们去思考作者为何要这样去拍?这幅画面的社会学观念是什么?

艺术家罗丹说:“在自然界中,那些认为丑的事物较之被认为美的事物,显现出更多的特性,一个病态的紧张面容,一个醉人的局促情态,或是破相,或是蒙垢的脸上,比正常而健全的形象更容易暴露他内在的真,既然只有性格的力量能够成就艺术之美,故我们常见的愈是在自然界中丑的东西,在艺术中愈是美。艺术认为丑的,既无外表真,又无内心真的东西。”

-THE END-