《巨友聊》第二十八期,专访蓝琳:东方美学的意境之美。

2021-12-26

《巨友聊》系列专访

《巨友聊》是一个分享优秀艺术家和展示优秀艺术作品的原创系列专访。通过微信或电话等方式采访,和各位优秀的艺术家一起交流分享他们的艺术世界。从不同的领域,每一期推荐一位艺术家,通过他们的视角对摄影、绘画、艺术、生活的认知与理解,让我们一起去学习欣赏ta们的优秀艺术作品和故事!

本栏目所发内容均经过本人授权,转发请注明出处!

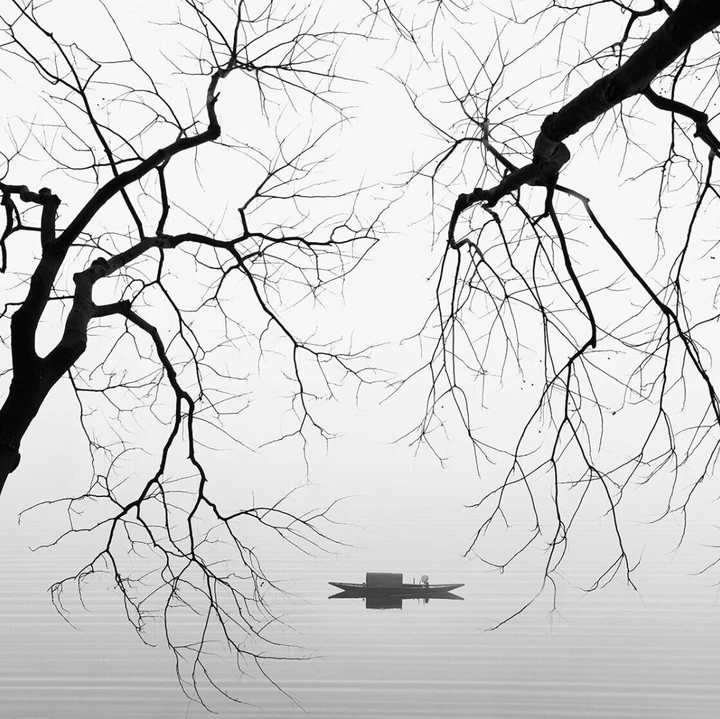

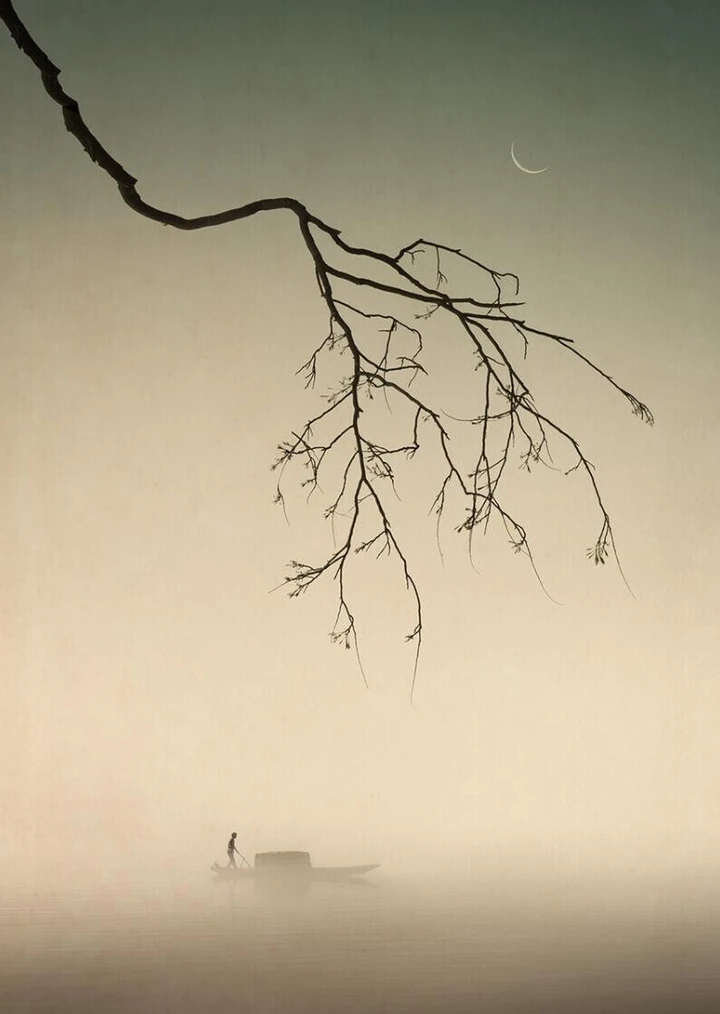

心中有美好,生活中处处都有诗意,蓝琳老师的摄影作品所体现出的空灵宁静、清雅绝尘的东方之美,带给观者难以言喻的心灵震撼和简约的意境之美。她的作品是以摄影艺术作为载体,将中国传统的东方美学文化、意境、空灵、写意、极简的艺术之美传达给观者,并将禅意的智慧与东方美学以及其中所蕴含的人生哲学用视觉的形式来表达自我。

《桃之夭夭,灼灼其华》

《桃之夭夭,灼灼其华》

1996年我毕业于中国美术学院的环艺专业,最初学习的是中国画山水科,考虑到后期的职业规划问题,最终报考的是国美环艺(室内设计)专业,不得已放弃自己喜欢的绘画专业,这大概促成了不惑之年爱上摄影的一个主要原因。

《绿净春深好染衣》

《绿净春深好染衣》

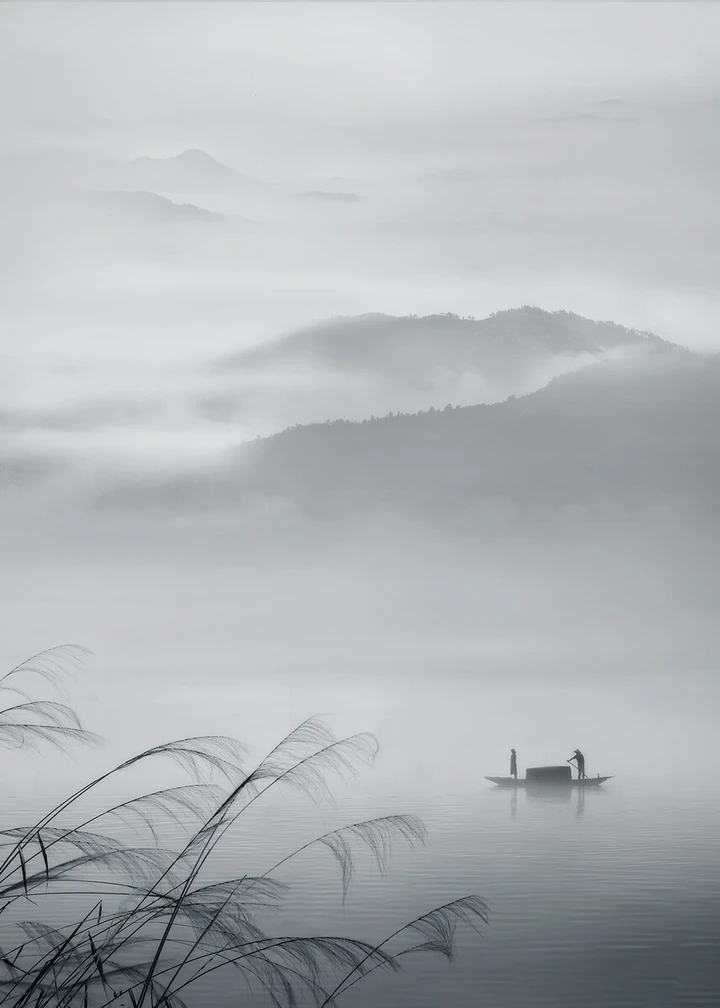

《山色空濛》

《山色空濛》

毕业之后我和很多人一样,打拼事业、结婚生子,在积累了一些物质基础和经历了很多人生的重大转折之后,2014年,我终于可以放慢脚步,做一些自己喜欢的事情,就在那年我买了人生的第一台专业相机,就这样便进入了摄影的世界。

《对枝秋水系独舟》

《对枝秋水系独舟》

《野望》 沙溪茅亭十月凉,岸芷蒹葭晚苍苍,翼翼归鸟入旧林,隔水青山似故乡

《野望》 沙溪茅亭十月凉,岸芷蒹葭晚苍苍,翼翼归鸟入旧林,隔水青山似故乡

回首往昔,于国美进修山水的那段时光给我的人生带来了深远的影响,那时给我们上课的大多是国画界的泰斗人物,王伯敏老师给我们讲史论,童中焘老师、孔仲起老师、包辰初老师等都给我们上山水的技法与创作,记得那时的课堂的氛围非常热烈,师生的互动很好,学术氛围浓郁,短短的学习时光里,眼界开阔了,对国画的认识与审美上升到了一定的高度。这段学习经历对于我后来进入环艺专业积蓄了很好的养分。当然,没有选择纯艺术专业也成为了我人生的一个遗憾,多年之后,爱上摄影,以镜头作画笔,也算是一种补偿吧。

《 湖上春来似画图》

《 湖上春来似画图》

《春桃》

《春桃》

拿上相机的最初2年里,懵懵懂懂,波澜不惊,只是拍摄一些花花草草,连相机的基本拍摄技法都没有过关,直到有一次随朋友参加一个摄影沙龙,无意中看到了摄影家张望老师的一组佛教的题材的作品,整个人被触动了!那时恰逢张望老师也正好在招生,我毫不犹豫地报了名,张望老师不仅作品深入人心,办学亦是有高度,除了他自己亲自授课以外,邀请的授课老师基本都是摄影界的精英,其中多个老师获得过摄影最高奖项--金像奖,这次的学习机会里,有幸听到摄影家王强老师的讲座,王老师的摄影作品有中国画的神韵,宁静,诗意。在看惯记录性风光摄影的当下,王强老师的作品无疑犹如风光摄影中的一股清泉。自那场讲座之后,创意风光摄影便成了我的摄影主方向。

但凡遇到好的摄影作品我都会去深读,无论是人文、纪实等类别,例如法国纪实摄影大师布列松作品,研读他的作品,体会他瞬间捕捉的超凡能力。中国摄影大师何藩先生的作品我亦是喜欢到无以复加的程度,人文摄影堪称教科书级别。

《鸟鸣黄叶江南秋》

《鸟鸣黄叶江南秋》

《重重似画,曲曲如屏》

《重重似画,曲曲如屏》

首先镜头与我,等同于曾经的画笔,虽然表达的载体不同,但要表达精神是一致的,个人非常喜欢清四僧的风格,尤喜其中渐江和八大的作品,渐江同时也是新安画派的代表人物,其笔墨淡远清简,意境高古,“画禅诗癖足优游,老树孤亭正晚秋。吟到夕阳归鸟尽,一溪寒月照渔舟。” 渐江给我们的印象正是:超脱于物,而执着于心;超脱于颜色,而执着于风骨;超脱于繁缛,而执着于简淡。渐江、倪瓒的风格是我极度推崇的,这或多或少会影响我的摄影表达,我的作品里很少有人,即使有人也只是整体意境中的一个载体,我努力在作品里营造诗意、宁静与简澹,大美无言的天地对于现代人无疑是一种治愈,可以沉浸其中、可以放空自我,可以与其对话,给人带来精神层面的慰藉。

《离人无语月无声》

《离人无语月无声》

《烟波摇艇》

《烟波摇艇》

无论是摄影还是其他艺术形式,这是上帝对人类的一种馈赠,多年的打拼没有磨掉我根植于内心的文艺情结,喜欢中西方古典乐,喜欢古诗词,喜欢中国画等等,感性的因子比较多,而这对我的摄影也会有一种潜在的渗透。子曰“君子不器”,人的一生不应该固步自封,努力去做自己想做的、喜欢做的事情,摄影让我找到一种适合自己的表达方式,“以摄影的名义去旅行,以旅行的名义去摄影”,同时又给了我一种不停地挑战自己的勇气,接下来我打算一边摄影,一边深入学习古琴。

《 梦入江南烟水路》

《 梦入江南烟水路》

《等》

《等》

这个范围比较大,我们的摄影类别太多了,每一种摄影类别对摄影师的要求都不尽相同,个人认为,无论哪一种摄影类别,你都要做不同的自己,拒绝千人一面的拍摄,也就是说你要有创造性和想象力,有自己独特的表达,从而让自己的作品有辨识度。

《时人不识凌云木,直待凌云始道高》

《时人不识凌云木,直待凌云始道高》

《 一江烟水照晴岚》

《 一江烟水照晴岚》

有人说,一幅好的摄影作品至少要有5个以上的对比,好的摄影作品特质很多,个人最看重的是一幅作品的形式感,无论哪一种摄影类别,与众不同的形式感会让你的作品脱颖而出。

摄影拼的不仅仅是技法,更多的是摄影之外的东西,借用张望老师的一句话“我的摄影是用三条腿来行走的,她们分别是美学、佛学、文学”,所以我们更要吸收其他文学艺术的养分来延伸、拓宽我们的摄影之路。

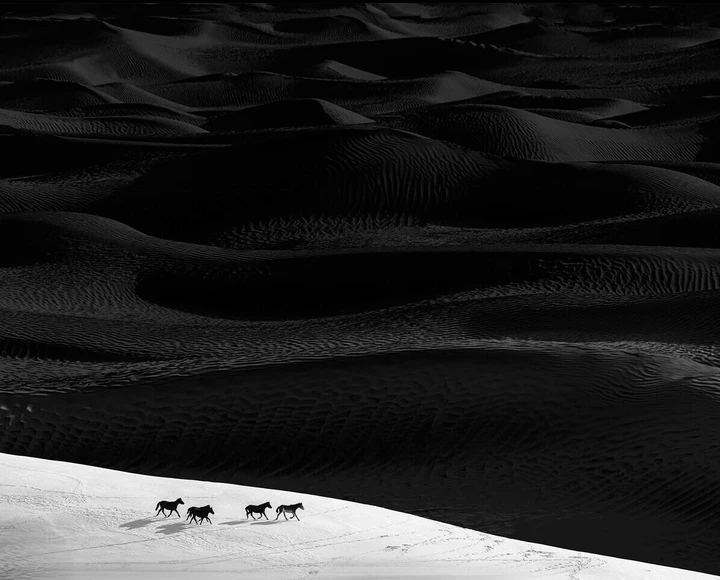

《梦里思大漠,阳关第四声》

《梦里思大漠,阳关第四声》

《浮云游子》

《浮云游子》

当周围大多数人的认知停留在拍摄真实的风景才有价值的时候,于是,常常会有人对我说“你拍得有什么用呢”,因为拍得都是“假”的。从达盖尔发明的摄影术到现在大约180多年了吧,摄影也从最初的记录功能派生出很多摄影流派,西方干脆把摄影分为实用摄影和艺术摄影,即便如此,你身边总是有些人有意无意地否定你的时候,沮丧的小情绪肯定是有的,但我依然深深地喜欢这种表达,我深知这种拍摄小众,但我的这种执拗从来没有停止过,庆幸此生与“无用之用”结缘。

《水韵荷香》

《水韵荷香》

《静守时空》

《静守时空》

前面说到中国摄影大师何藩,他的每一副作品我都很喜欢,无论何时何地,只要看到他的作品我都会不由自主地会停下来观摩、研读。拿上相机我们就会知道,把人文类题材的作品拍得如此之美、如此深刻太难了!“日暮途远,人间何世” 何藩先生的很多作品拍摄的是五六十年代杂乱的香港街头,镜头对准的是最底层小人物的生活,每幅作品形式美与内容美兼具,光影、构图、立意堪称教科书级别,何藩先生的作品构图极具设计感,但同时把构图与意境平衡得恰到好处!这给了我很大的启发。还有一位不得不提的中国摄影大师—郎静山先生,他是中国最早的画意摄影大师,他创造了“集锦摄影”,郎先生说,集锦摄影就是“集合各种物景,配合成章,舍画面之所忌,而取画面之所宜者。” ,简而言之,集锦摄影与我们现在的PS多图合成相似。郎静山先生的许多作品,从题目上看,就与唐诗宋词有着极深的渊源,如《坐看云起时》、《斜风细雨不须归》《云深不知处》、《晓风残月》《野渡无人舟自横》……这种表达非常契合我内心深处的那根弦。最后,我要感谢我的老师—摄影家王强先生,正是受了老师的教授才有了我稚嫩的摄影表达。老师的“心灵风光摄影”描绘的是中国文人心中的桃花源、精神的净土。老师的作品中充满了“乡愁”,不是远离故乡的惆怅,而是对中国古典文化、哲学、美学的向往。观看他的作品,仿佛是随着一个世间闲客神游于山水云雾之中,充满东方传统的审美情趣。而他的教学方式也是独树一帜,在各种摄影培训班满大街的时候,我的老师却用最传统的言传身教的方式来教学,老师每天早晨都会去西湖边晨拍,雷打不动,几十年如一日(偶有外拍除外),我们跟在老师身边,体会老师细致入微的观察,从拍摄技法、“摄眼”的培养、后期的创意,无一不是从跟拍老师中获得。

《风吹雪野牧人归》

《风吹雪野牧人归》

《一骑红蹄踏雪尘》

《一骑红蹄踏雪尘》

有人说艺术早已经不仅仅是绘画与雕塑,当代艺术是什么材料都可以拿来做艺术的,只要你有足够的创意,比如你拿一块破布往身上一裹,再往大街上一站---这是行为艺术,但,我们能就此而说蒙娜丽莎过时了吗,一种艺术形式绝不会被另外一种艺术形式所替代。就如同摄影代替不了绘画,而绘画也代替不了摄影。互联网时代我们享受科技带来的便利,也享受科技之美好,科技与艺术相辅相成,科技让我们的图片更广泛地传播,摄影与科技同样承载着美学、人类学、历史学和社会学。多元时代,跨行业、跨平台的合作已然成为一种趋势。

说到过时与淘汰,无论哪一种类别的艺术首先淘汰都是那些大量重复的、没有思想的作品,但对于真正的好作品,真正的艺术是一定能留下来的。第二点,随着科技的发展,每个领域都在日新月异的发展与进步,柯达胶卷消失了,但摄影正当时。

《月满西楼》

《月满西楼》

如果把摄影当作一门艺术,那么它跟其他类别的艺术一样没有门槛,艺术本身不需要门槛,所谓我心即佛我即佛,艺术本应该如此。艺术摄影与其他类别的艺术一样会成为人们物质条件满足之后的一种精神追求。

至于实用摄影类,比如商业摄影,对于以摄影为职业的人来说,首先要与市场对接,门槛低并不等于市场的要求低,除了技术和美学修养之外,更包括社会学、心理学,懂经营、知人性,打好自己内功很重要。

摄影艺术虽属于视觉艺术的范畴,但她终究不是眼睛的延伸,而是心灵的延伸,我唯一能建议的就是守住孤独,守住心。

《北疆之冬》

《北疆之冬》

《冬季恋歌》

《冬季恋歌》

关于摄影,对于我完全是一种业余爱好,但花的时间和精力却像个职业摄影师,接下来,我想放慢自己的拍摄的脚步,以闲适、享受的心态去拍摄、多记录一下身边的美好事物。

【感谢蓝琳的交流和分享】

图片版权归原创拍摄者所有,文字内容与蓝琳老师交流整理!

- 我是一个不靠谱的拍摄者

- 试图捕捉当下自我的思考

- 却又无能表达时代的印记

- 我是个野路子的幻想者

- 着迷影像的魅力,与背后的思想

- 我是个业余的痴迷者

- 好奇他人的观念与经验

- 欣赏独特的个体和视角

- 我期待自己是个造梦者

- 用天马行空的视觉来记录现实的枯燥和乏味

- 我仰慕各位大佬的才华

- 带着欣赏与渴望去不断拓展知识和眼界

- ——杨阳

-THE END-